VRChatを始めたばかりの方が直面しがちな「VRChatで酔う」という問題。この不快な感覚は、せっかくのVR体験を台無しにしてしまう可能性があります。

中にはデスクトップモードでプレイしているのに酔うと感じる方や、自分は特にVR酔いしやすい人なのではないかと不安に思う方もいるかもしれません。しかし、適切な対策を知ることで、この問題は十分に克服可能です。

この記事では、ゲーム内の設定変更から、酔い止め薬の活用法、さらにはVRに慣れるための具体的な方法や三半規管を鍛えるアプローチ、そして業界で進む最新の対策開発に至るまで、VRChatでの酔いを軽減するための知識を網羅的に解説します。

- VR酔いが発生する根本的な原因とメカニズム

- VRChat内で今すぐ実践できる具体的な酔い対策設定

- 薬の服用やトレーニングなど、多角的な酔いの克服方法

- VR体験を継続的に楽しむための長期的な付き合い方

VRChatで酔う原因と基本的な知識

- VR酔いとは?そのメカニズムを解説

- 特にVR酔いしやすい人の特徴

- デスクトップでも酔う場合の要因とは

- VR酔いを軽減する対策開発の現状

VR酔いとは?そのメカニズムを解説

VR酔いとは、VRコンテンツを体験中に生じる、乗り物酔いに似た不快な症状の総称です。主な症状として、めまい、吐き気、頭痛、冷や汗などが挙げられます。

この現象の根本的な原因は、目から入ってくる「視覚情報」と、体の傾きや動きを感知する内耳の「平衡感覚」との間に生じるズレにあると考えられています。

例えば、VRChat内でアバターが歩いたり走ったりすると、目には「自分が移動している」という映像が映ります。しかし、現実の身体は静止したままです。このとき、脳は視覚からの「動いている」という情報と、平衡感覚からの「動いていない」という情報の矛盾を処理しきれず、混乱状態に陥ります。

この脳の混乱が自律神経の乱れを引き起こし、結果として乗り物酔いのような不快な症状を発生させるのです。

また、フレームレート(1秒間に表示される画像の枚数)の低下も、VR酔いを引き起こす大きな要因です。映像がカクカクすると、視覚情報が不自然になり、脳の混乱を助長します。

VRChatでは、ワールドの重さや表示されるアバターの数によってフレームレートが変動しやすいため、これが酔いの原因となるケースも少なくありません。

特にVR酔いしやすい人の特徴

VR酔いのしやすさには個人差がありますが、一般的に特定の傾向を持つ人が症状を経験しやすいと言われています。

- 乗り物酔いをしやすい人

乗り物酔いをしやすい人は、VRでも酔いやすい傾向にあります。これは、乗り物酔いもVR酔いも、視覚情報と平衡感覚のズレという共通のメカニズムによって引き起こされるためです。車や船、飛行機などで酔いやすい自覚がある方は、VR体験においても注意が必要かもしれません。

- 体調が万全でない場合

寝不足、空腹、疲労、二日酔いといった状態では、自律神経が乱れやすく、脳が情報のズレに対応する能力も低下します。このようなコンディションでVRを体験すると、普段は酔わない人でも症状が出ることがあります。

- VR体験に慣れていない初心者

VRを始めた最初のうちは酔いやすいと言えます。脳がバーチャルな環境での視覚情報と現実の身体感覚のズレにまだ適応できていないため、わずかな動きでも不快感につながることがあります。ただし、これは経験を積むことで改善される場合がほとんどです。

私もVRを始めたばかりのころは毎回酔ってました。

デスクトップでも酔う場合の要因とは

VRヘッドセットを装着していなくても、PCのモニターでプレイするデスクトップモードでVRChatを遊んでいる際に、いわゆる「3D酔い」を起こすことがあります。VR酔いと3D酔いは原因に共通点が多いものの、デスクトップ特有の要因も存在します。

主な原因は、VRモードと同様に視覚情報と身体感覚のズレです。画面の中ではキャラクターが激しく動いているのに、自分自身は椅子に座ったまま動いていないため、脳が混乱します。特に、マウス操作による急激な視点移動や、自分の意図しないカメラの動きは、このズレを大きくし、酔いを誘発しやすくなります。

また、画面と目の距離が近いことや、視野(FOV)の設定が自分の感覚と合っていないことも要因として考えられます。画面が視界の大部分を占めていると、映像への没入感が高まる一方で、現実の静的な環境とのギャップが大きくなり、脳への負担が増加します。

フレームレートの低さも、デスクトップモードでの酔いを引き起こす重要な要素です。PCのスペックが不足していると、映像がカクカクしてしまい、滑らかな動きが再現されません。この不規則な映像は脳にとって予測が難しく、不快感や酔いにつながりやすいのです。

VR酔いを軽減する対策開発の現状

VR酔いは、VR業界全体が解決を目指す重要な課題であり、ハードウェアメーカーからソフトウェア開発者まで、様々な立場で対策技術の開発が進められています。

ハードウェア面では、VRヘッドセット自体の性能向上が酔いの軽減に貢献しています。

例えば、より高いリフレッシュレート(1秒あたりの画面更新回数)に対応することで、映像を滑らかにし、カクつきを抑えます。

また、高解像度のディスプレイは映像のリアリティを高め、視線追跡技術と組み合わせることで、ユーザーが見ている部分だけを鮮明に描画し、脳の負担を減らす研究も行われています。ソフトウェア面では、VRChatにも実装されているような快適性オプションが代表的です。

移動時に視界の周辺を暗くする「トンネリング(視野狭窄)」や、決まった角度でカクッと視点が切り替わる「スナップターン」などは、多くのVRゲームで採用されている標準的な酔い対策です。

さらに先進的な研究として、平衡感覚を司る前庭(耳の奥にある器官)に微弱な電気刺激を与え、映像の動きと平衡感覚を同期させようとする試み(ガルバニック前庭刺激)や、映像に合わせた音や振動を身体にフィードバックすることで感覚のズレを補正する技術なども開発されています。

これらの技術が実用化されれば、より多くの人がVR酔いを気にすることなく、快適にバーチャル空間を楽しめるようになると期待されています。

VRChatで酔う人向けの具体的な対策

- まず試したいVRChatの酔い対策設定

- 酔い止め薬の服用は効果があるのか

- 少しずつVRに慣れるためのステップ

- 三半規管を鍛えるトレーニング方法

- 体調を整えてVR酔いを予防する

- 自分に合ったアバター身長を見つける

- まとめ:VRChatで酔う悩みと向き合う

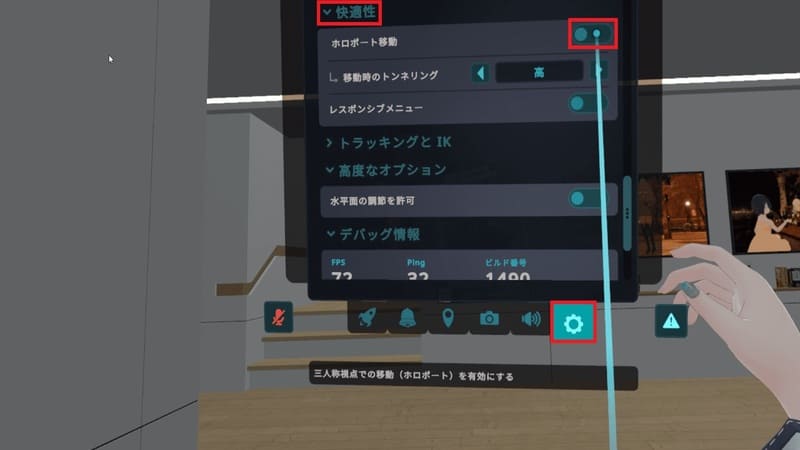

まず試したいVRChatの酔い対策設定

VRChatには、VR酔いを軽減するための様々な快適性オプションが用意されています。まずはゲーム内の設定を見直すことで、酔いを大幅に改善できる可能性があります。

移動方法の変更

VR酔いの多くは、移動時に発生します。VRChatでは、この移動方法を酔いにくい方式に変更できます。

酔いやすい方は、まず移動方法を「ホロポート移動」に設定することをおすすめします。メニューの「快適性」項目から変更可能です。

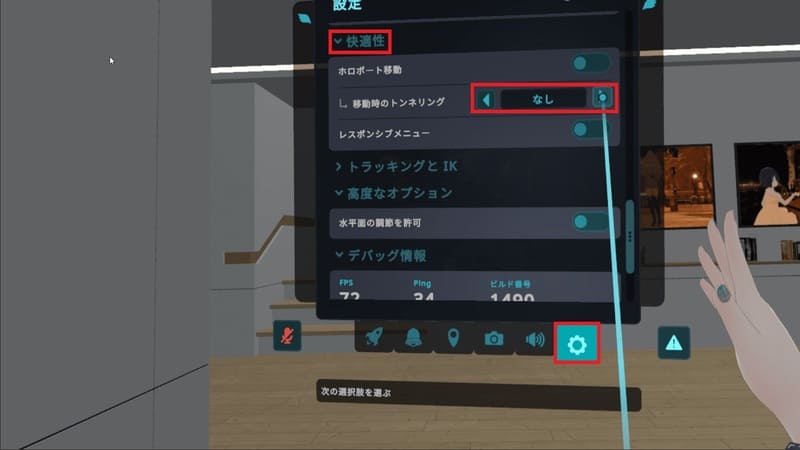

回転方法の変更

視点の回転も酔いの大きな原因です。これも設定で変更できます。

「回転のスナップ」をオンにすると、視点がパッパッと切り替わるため、脳が動きを認識しすぎる前に移動が完了し、酔いにくくなります。

トンネリング(視野狭窄)機能

移動時に視界の周辺部を暗く表示することで、視覚情報を制限し、正面への集中を促す機能です。これにより、視界全体の動きが抑えられ、酔いが軽減されます。「低」「中」「高」などの段階で設定でき、効果が強いほど周辺の暗くなる範囲が広くなります。

これらの設定を自分に合わせて調整するだけで、VR体験の快適性は大きく向上します。

酔いやすい人でもこれらの設定をすれば、VR酔いはかなりしにくくなるので、ぜひ試して下さい。

酔い止め薬の服用は効果があるのか

VR酔いに対して、市販の乗り物酔い用の薬(酔い止め薬)を使用することは、有効な対策の一つと考えられています。VR酔いと乗り物酔いは、感覚のズレによって自律神経が乱れるという点で、共通のメカニズムを持つためです。

複数の製薬会社の公式サイトでは、乗り物酔いだけでなく、3DゲームやVRによる酔いにも効果が期待できると記載されている場合があります。

例えば、エスエス製薬の「アネロン『ニスキャップ』」や大正製薬の「センパア」シリーズなどは、そうした情報を提供している製品の一例です。

これらの薬には、脳への情報伝達を調整したり、吐き気などの中枢に作用したりする成分が含まれており、VR酔いの不快な症状を予防・緩和する助けとなります(参照:【薬剤師が解説】3D酔いにおすすめの市販薬はどれ?9選を紹介 – EPARKくすりの窓口コラム|ヘルスケア情報)

薬はあくまで補助的な手段ですが「薬があるから大丈夫」という安心感が、精神的な不安からくる酔いを防ぐ効果も期待できますよ。

少しずつVRに慣れるためのステップ

VR酔いは、ある程度経験を積むことで身体が順応し、次第に感じにくくなることが知られています。しかし、無理に長時間プレイしてひどい酔いを経験すると、VR自体に苦手意識を持ってしまう可能性があります。大切なのは、焦らず、自分のペースで少しずつ身体を慣らしていくことです。

最初のうちは、1回のプレイ時間を15分~30分程度の短い時間に区切りましょう。そして、少しでも「あれ、ちょっと気持ち悪いかも」と感じたら、すぐにプレイを中断し、VRヘッドセットを外して休憩してください。

VRの利点は、船や飛行機と違って、いつでも自分の意思で中断できる点にあります。この「酔う前にやめる」という習慣が、VR酔いを克服する上で最も重要な鍵となります。

慣れてきたら、徐々にプレイ時間を延ばしていきます。今日は30分、次は45分、といった具合に、無理のない範囲でステップアップしていくのが良いでしょう。

また、慣れるまでの期間は、訪れるワールドを選ぶことも有効です。動きの少ない落ち着いたワールドや、遠くまで見渡せる開けた景色のワールドから始め、動きの激しいゲームワールドや、狭くて視界が遮られがちなワールドは、十分に慣れてから挑戦することをおすすめします。

私はVR酔いを乗り越えた今でも、2~3時間に1回は休憩タイム。これが快適なVRライフの秘訣です。

三半規管を鍛えるトレーニング方法

VR酔いは、平衡感覚を司る三半規管の働きと深く関係しています。日常生活の中で三半規管を意識的に鍛えることで、酔いにくい体質を作ることが期待できます。

ただし、これらのトレーニングは医学的に効果が保証されているわけではなく、あくまで体質改善の一環として試すものです。

後ろ向き歩行

安全な場所で、ゆっくりと後ろ向きに歩くトレーニングです。普段使わない筋肉や平衡感覚を刺激することで、三半規管の機能を高める効果が期待できます。壁や手すりの近くなど、すぐに身体を支えられる場所で行いましょう。

目を閉じて片足立ち

目を閉じた状態で片足立ちをすることで、視覚に頼らず平衡感覚だけでバランスを取る練習になります。最初は数秒から始め、慣れてきたら徐々に時間を延ばしていきます。転倒しないよう、必ず壁や机の近くで行ってください。

寝返り運動

布団の上で、左右にごろごろと寝返りを打つ運動です。頭の位置を変えることで三半規管に刺激を与えます。ゆっくりとした動作で、リラックスしながら行うのがポイントです。

これらのトレーニングは、即効性があるものではありません。日々の生活の中に少しずつ取り入れ、継続することが大切です。また、酸っぱいものを食べて唾液の分泌を促すことも、自律神経を整え、酔いの予防につながると言われています。

体調を整えてVR酔いを予防する

前述の通り、身体のコンディションはVR酔いのしやすさに直接影響します。VRChatを最大限に楽しむためには、技術的な対策だけでなく、ご自身の体調を万全に整えておくことが非常に大切です。

-

- 十分に睡眠をとる

最も基本的なことは、十分な睡眠をとることです。睡眠不足は自律神経のバランスを崩し、脳の処理能力を低下させるため、普段なら酔わないような状況でも不快感を感じやすくなります。VRChatでフレンドと長時間遊ぶ予定がある日の前日は、特に意識して早めに休息をとるように心がけましょう。

-

- 飲酒は厳禁

飲酒後のVR体験は非常に酔いやすいため、おすすめできません。アルコールは平衡感覚を鈍らせ、視覚情報の処理にも影響を与えるため、VR酔いの条件が揃いやすくなります。

-

- 体調が悪いときはやめる

「今日は少し疲れているな」と感じる日は、無理にVRに入るのをやめておく勇気も必要です。自分の身体からのサインに耳を傾け、最高のコンディションでバーチャル世界に飛び込むことが、結果的に長く楽しくVRChatを続ける秘訣と言えます。

「VR酔い、もう平気!」と思ってても、体調次第で酔いやすくなることもあります。無理せず遊ぶのが大事です。

自分に合ったアバター身長を見つける

VRChatで使用するアバターの身長(視点の高さ)は、VR酔いのしやすさに大きく影響する要素の一つです。

一般的に「背の高いアバターの方が、床面が視界に入りにくく酔いにくい」と言われることがありますが、これは必ずしも全ての人に当てはまるわけではありません。むしろ、人によっては逆効果になることもあります。

なぜアバターの身長が影響するのか

VRChatでは、アバターの身長が変わっても、スティックを最大まで倒した時の移動速度は基本的に同じです。しかし、視点が低い(身長が低い)と、地面の流れるスピードが速く感じられ、主観的な移動速度が上がったように感じます。これにより、視覚情報と身体感覚のズレが大きくなり、酔いにつながることがあります。

一方で、自分のリアルな身長とアバターの身長が大きく異なると、そのギャップ自体が違和感となり、酔いの原因になる人もいます。特に、現実よりも極端に背の高いアバターを使うと、世界が小さく見え、独特の浮遊感から気分が悪くなるケースも報告されています。

最適な身長の見つけ方

最も大切なのは、他人の意見に流されず、自分にとって最も違和感のない、快適な視点の高さを探すことです。VRChatにはアバターの高さを調整する機能(Avatar Scaling)があるため、これを活用して様々な身長を試してみましょう。

まずは、自分のリアルな身長に近い高さから始めてみてください。そこから少しずつ高くしたり、逆に低くしたりして、移動や周囲を見渡した際の感覚を確かめます。特に低速でゆっくり歩いた時の感覚や、立ち止まって首を振った時の視界の変化に注目すると、自分に合った高さが見つかりやすいでしょう。

「この高さだと、なぜか落ち着く」「この視点だと、長時間いても疲れにくい」と感じるポイントが、あなたにとってのベストなアバター身長です。

VR酔いって視点の高さにも影響あるのかも? 私も背の低いアバターだと酔いやすいです。

まとめ:VRChatで酔う悩みと向き合う

この記事では、「VRChatで酔う」という悩みについて、その原因から具体的な対策までを多角的に解説しました。最後に、快適なVRライフを送るための重要なポイントをまとめます。

- VR酔いの主な原因は視覚と平衡感覚のズレ

- 乗り物酔いしやすい人や体調不良時は特に注意が必要

- デスクトップモードでも3D酔いは発生する

- 酔い対策としてまずVRChatの快適性設定を見直す

- 移動は「ホロポート移動」、回転は「スナップターン」がおすすめ

- 移動時の視野を狭める「トンネリング」機能も有効

- 自分のリアル身長に近いアバターから試すのが基本

- 自分に最も合うアバター身長を調整機能で探す

- 酔い止め薬の服用は有効な選択肢の一つ

- 薬を試す際は用法・用量を守り副作用に注意する

- プレイは短時間から始め「酔う前にやめる」を徹底する

- 十分な睡眠と栄養をとり万全の体調でプレイする

- 日常生活で三半規管を鍛えるトレーニングも一つの手

- VR体験はいつでも中断できることを忘れない

- 焦らず自分のペースで少しずつ慣れていくことが最も大切